ニュース・イベント

「リュウグウにもマントルはあるの?」「はやぶさ2で生命の起源はわかる?」 圦本尚義教授(創成研究機構/理学研究院)・川﨑教行准教授(理学研究院)が中高生と対話(後編)

11月19日(土)、創成科学研究棟にて、読売新聞東京本社北海道支社との連携講座「サイエンスレクチャー2022『はやぶさ2が見た リュウグウ誕生のひみつ』」を開催し、札幌市近郊や旭川市の中高生46名が参加しました。

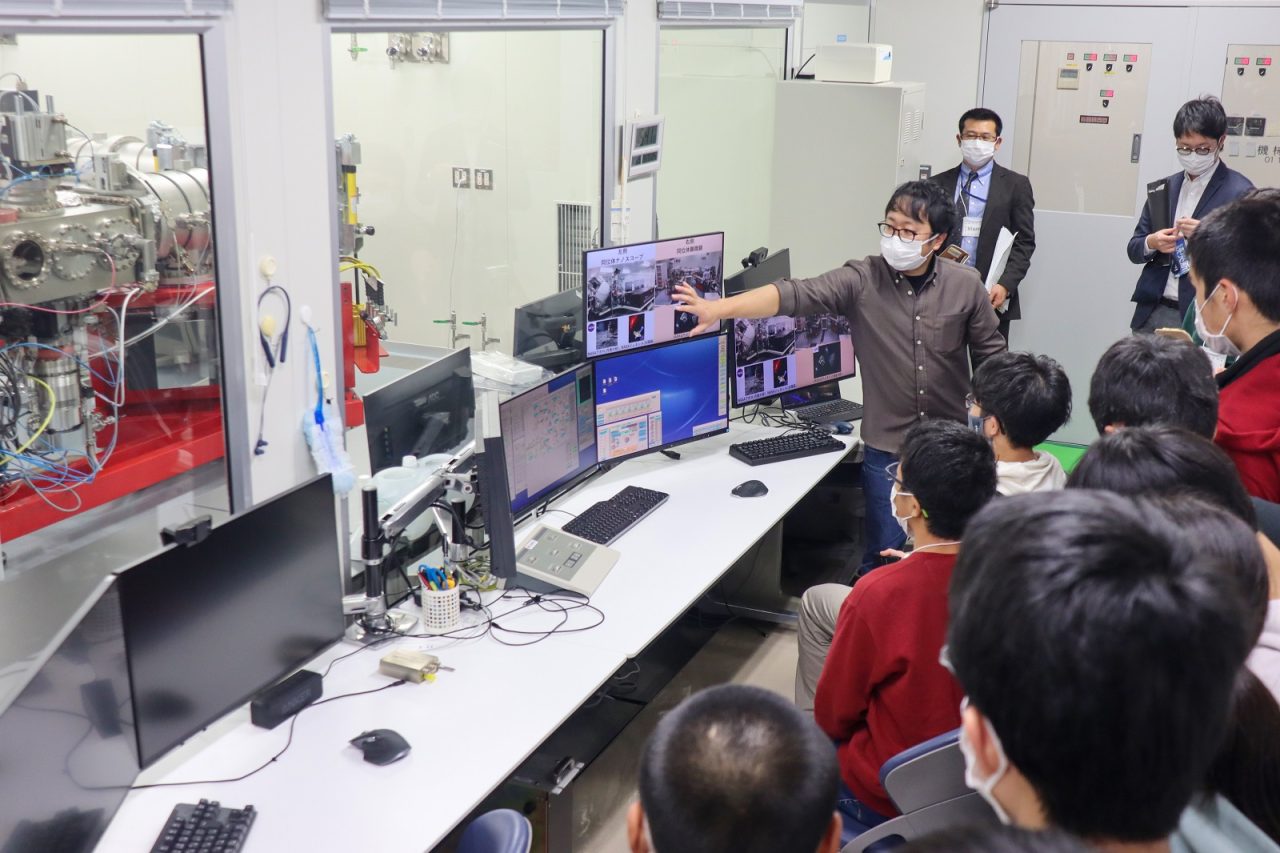

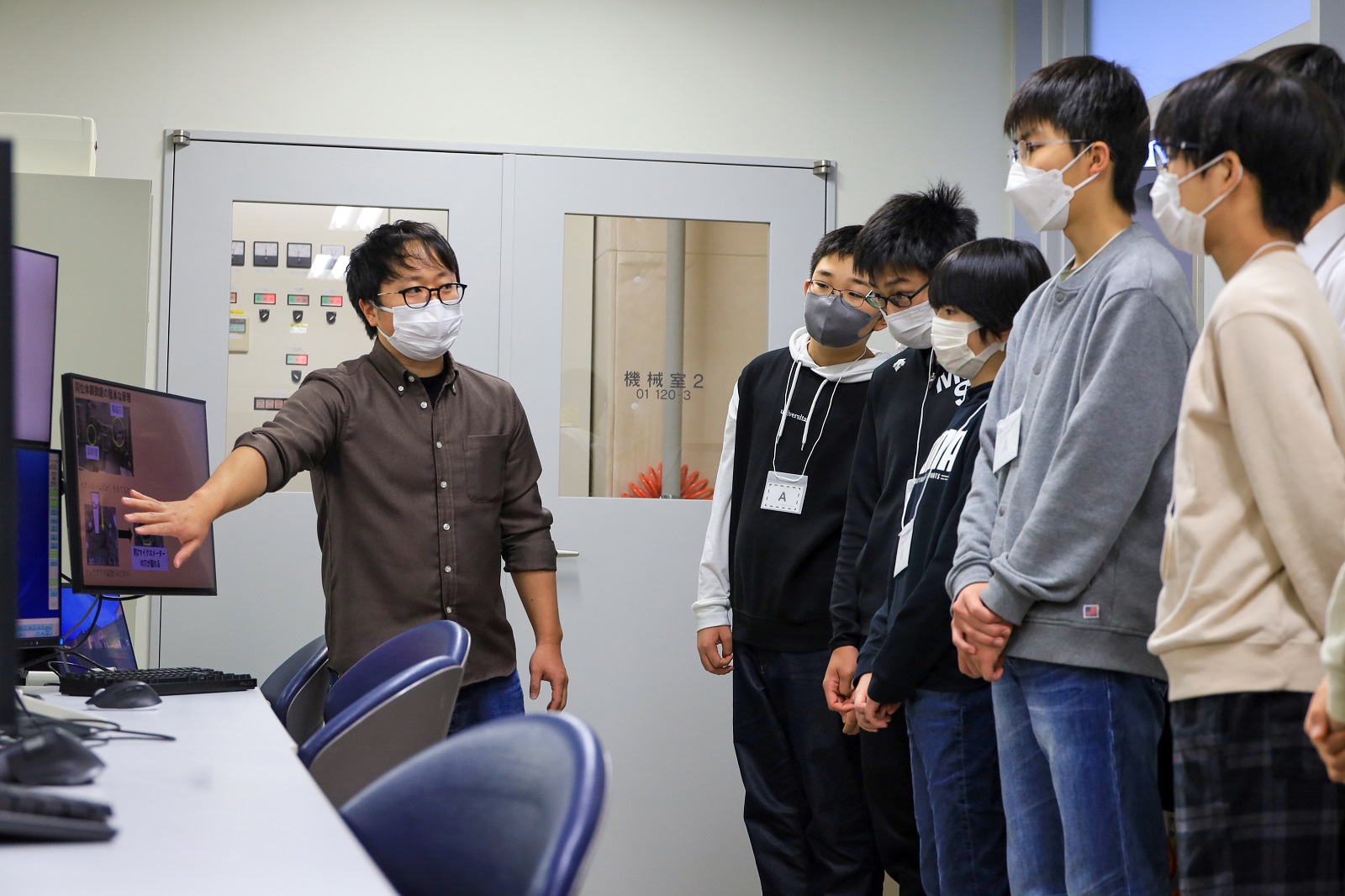

<前編>では、小惑星探査機「はやぶさ2」プロジェクト初期分析・化学分析チームのリーダーを務める創成研究機構/理学研究院 圦本尚義教授による、はやぶさ2が持ち帰ったリュウグウ試料の分析から見えてきた研究成果についての講演の様子をお届けしました。<後編>では、理学研究院 川﨑教行准教授の案内のもと行われた、同位体顕微鏡ツアーの様子をお伝えします。

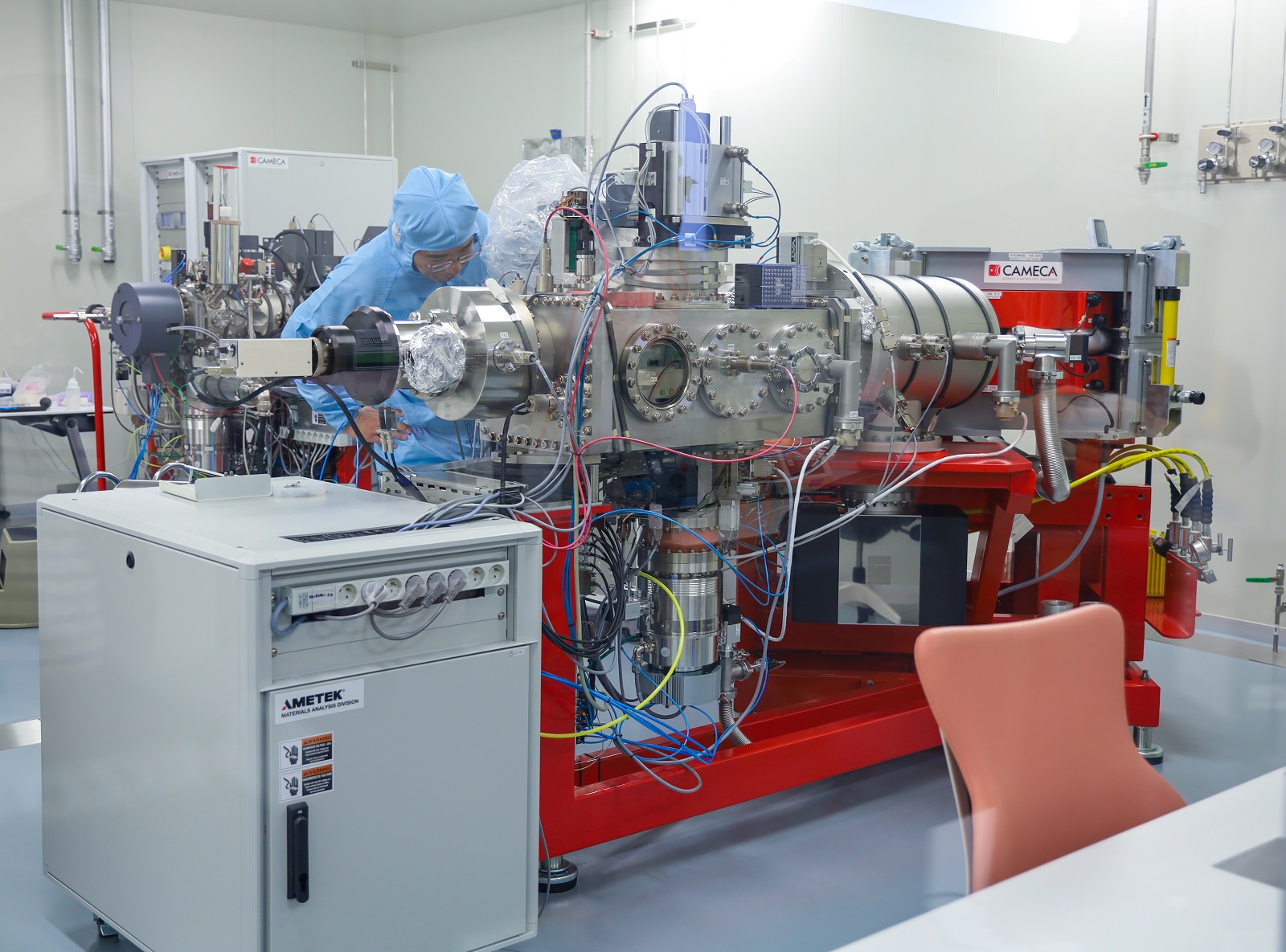

「同位体顕微鏡のあるガラスの向こうはクリーンルームになっています。宇宙からやってきた大事な試料に汚れが付かないようにするためです」と、川﨑准教授。「同位体」とは、同じ元素でも重さの異なるもの同士のことを指します。例えば、一口に「酸素」といっても、重さの違う16O、17O、18Oの3種類が存在します。同位体顕微鏡は、試料中の同位体の分布をミクロなレベルで画像化できる装置なのです。

同位体顕微鏡はリュウグウ試料の分析にも活躍しています。リュウグウは様々な鉱物で構成されています。それらの鉱物に含まれる元素の同位体の分布は、地球上の鉱物とは全く異なります。地球をはじめとする惑星は、形成時の熱でガスやチリといった材料が溶け均一化しているのに対し、リュウグウなどの小惑星には、46億年前の太陽系形成当時の材料が均一化されずそのまま残っているためです。圦本教授や川﨑准教授は、リュウグウ試料の同位体の分布を調べることで、リュウグウを構成する鉱物がつくられた年代や温度を特定し、リュウグウ誕生の歴史を明らかにしました。

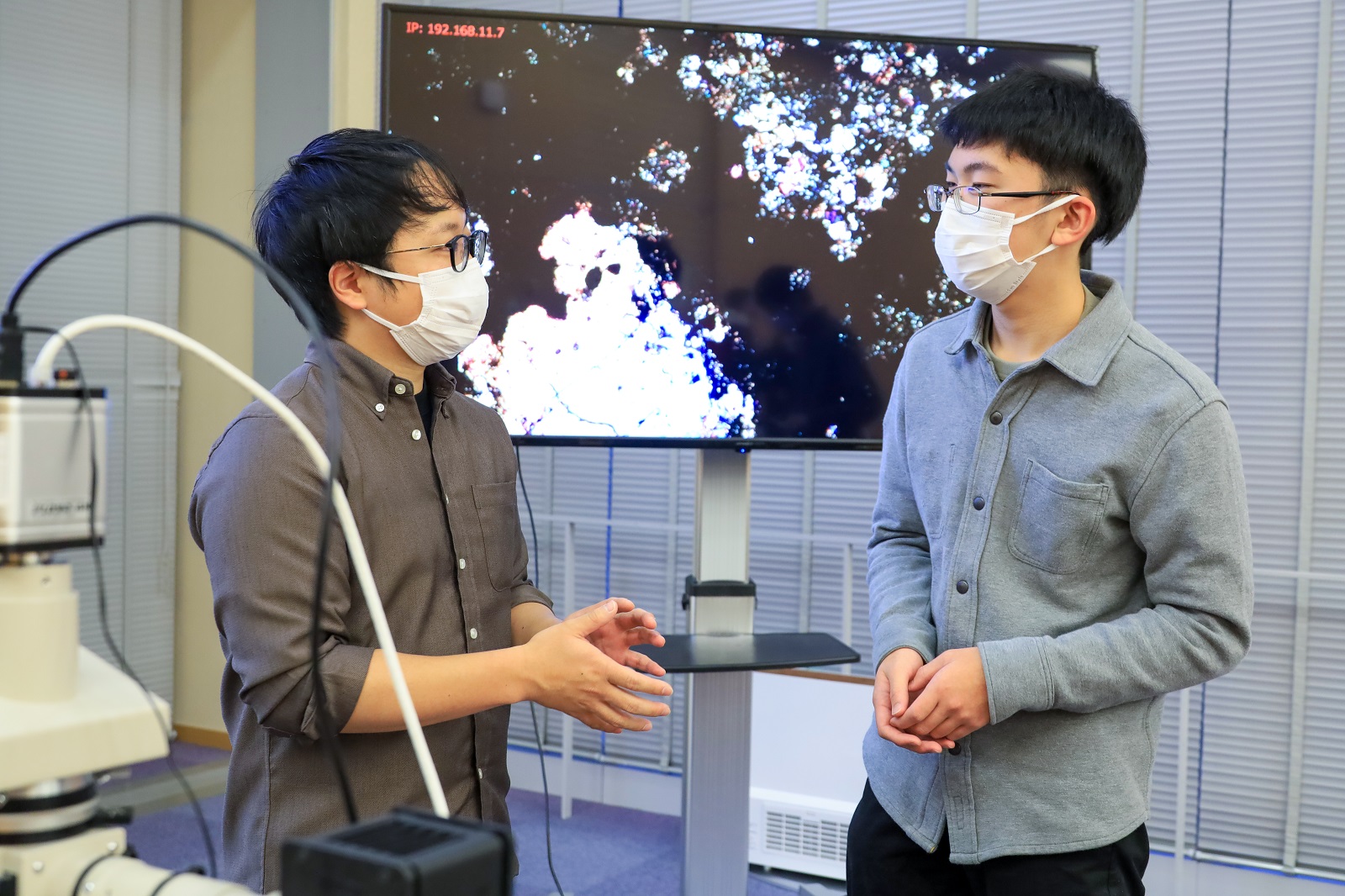

同位体顕微鏡の仕組みを説明した後、川﨑准教授は中高生からの質問に答えました。

―リュウグウ試料は、同位体分析のほかに、蛍光X線分析などもされたと聞きましたが、そういったものとの違いはなんですか?

(川﨑)同位体顕微鏡は、試料にイオンビームを当てることで元素をイオンとして叩き出して調べるので、試料に穴が空いちゃうんです。その点、蛍光X線分析は試料に傷がつかないのが特徴。でも、蛍光X線分析では元素の分布はわかっても、その元素の同位体がどうなっているかまではわからない。同位体の分布が調べられるのは、こういった装置だけなんです。

―同位体顕微鏡でデータを出すにはどれくらい時間がかかりますか?

(川﨑)すべての準備が整っていたら、イオンビームを当ててデータを出力するまで、1点につき4分くらいかな。でも、その準備がものすごく大変なので、実働では数か月くらいかかっていると思います。

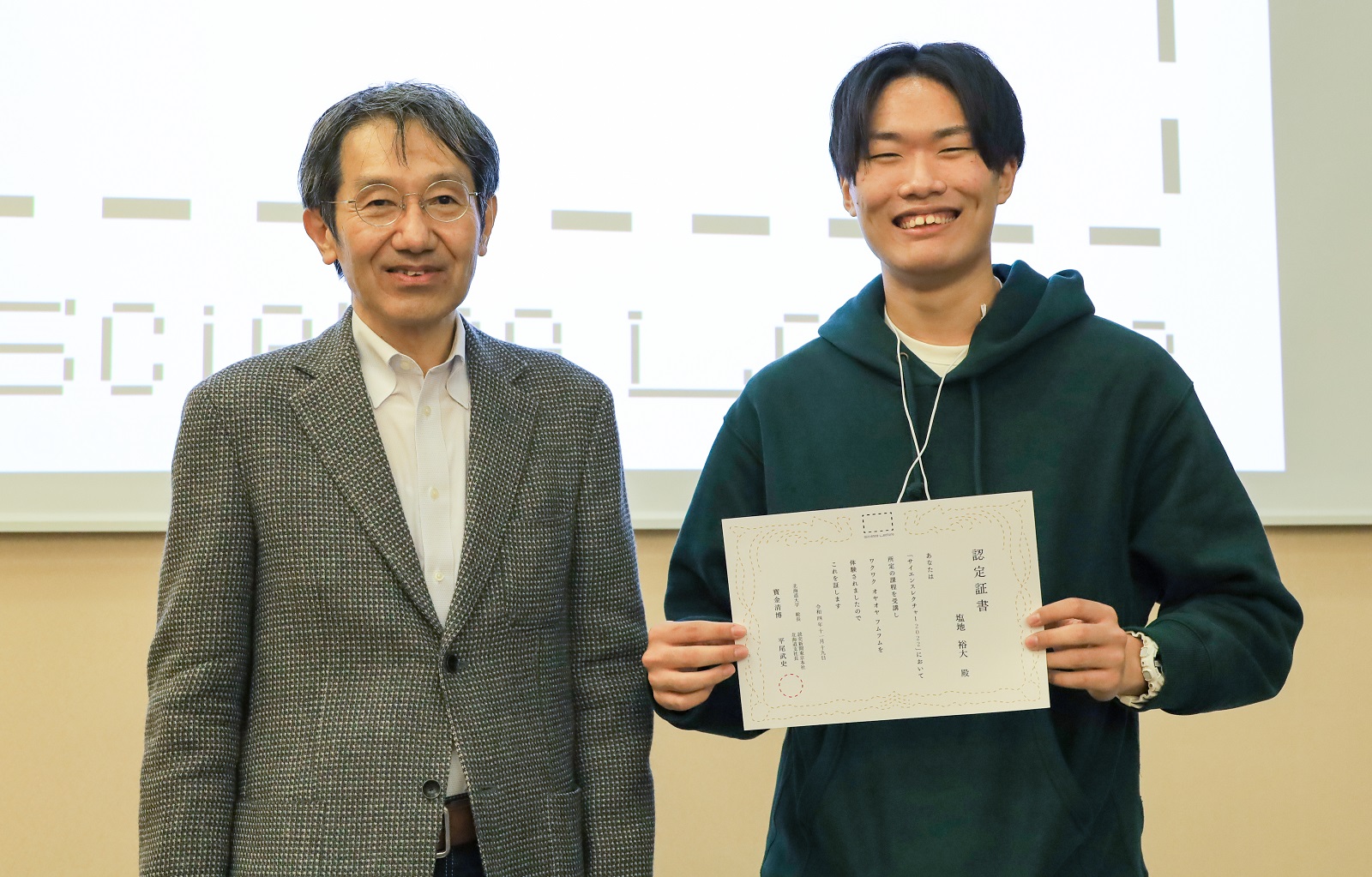

最後に、サイエンスレクチャーを受講した証として参加者全員に認定証が手渡され、イベントは幕を閉じました。圦本教授から直接認定証を受け取った塩地裕大さん(北海道旭川北高等学校1年)に受講した感想を聞くと、「地学に興味があって、とくに宇宙分野が大好きなので参加しました。先駆者のノウハウやお話を生で体験させていただき、心の底から感動しました。北海道大学で勉強できるように頑張りたいです」と話してくれました。

当日の様子は11月20日(日)、12月10日(土)の読売新聞(地方版)にも取り上げられ、多くの方に当機構で行われている最先端の研究について知っていただくことができました。

創成研究機構 研究広報担当 菊池 優

写真撮影協力:広報課 川本真奈美、長尾美歩

【関連リンク】

「リュウグウにもマントルはあるの?」「はやぶさ2で生命の起源はわかる?」圦本尚義教授(創成研究機構/理学研究院)・川崎教行准教授(理学研究院)が中高生と対話(前編)