ニュース・イベント

「リュウグウにもマントルはあるの?」「はやぶさ2で生命の起源はわかる?」 圦本尚義教授(創成研究機構/理学研究院)・川﨑教行准教授(理学研究院)が中高生と対話(前編)

11月19日(土)、創成科学研究棟にて、読売新聞東京本社北海道支社との連携講座「サイエンスレクチャー2022『はやぶさ2が見た リュウグウ誕生のひみつ』」を開催し、札幌市近郊や旭川市の中高生46名が参加しました。

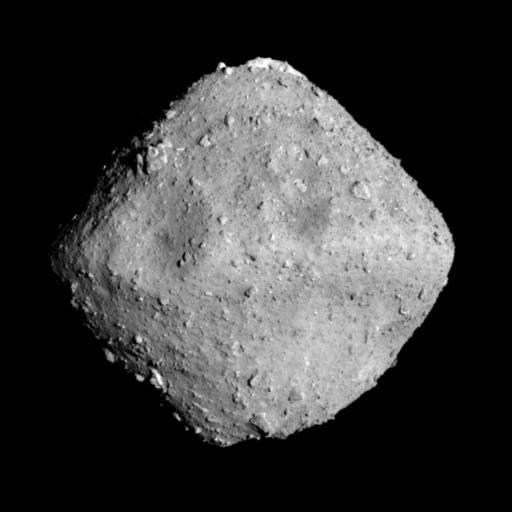

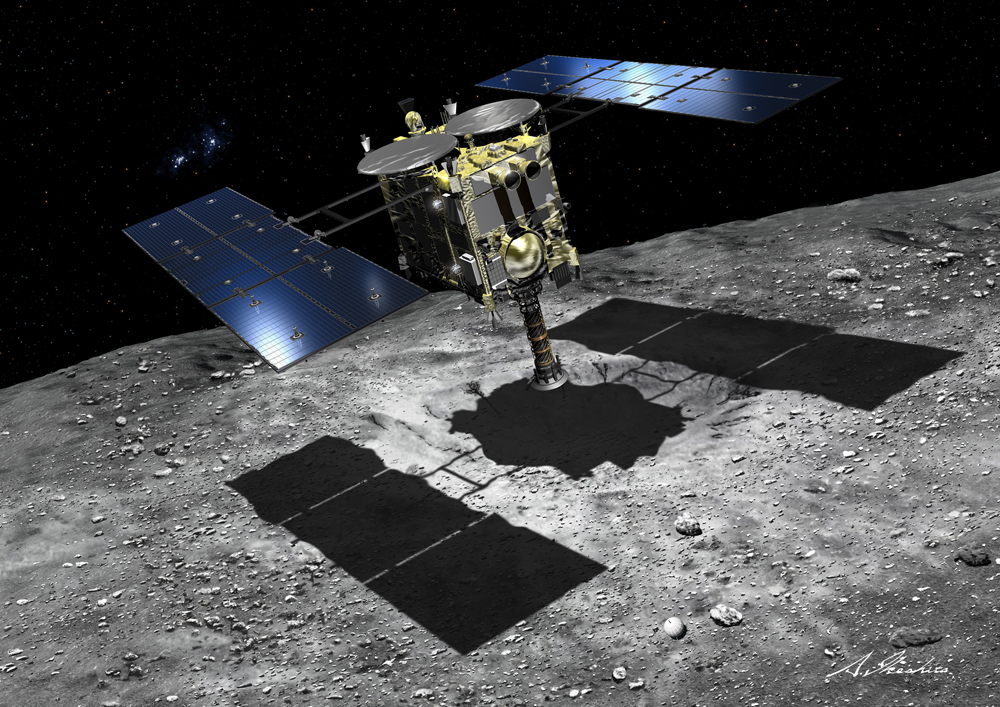

小惑星探査機「はやぶさ2」プロジェクト初期分析・化学分析チームのリーダーを務める創成研究機構/理学研究院 圦本尚義(ゆりもと ひさよし)教授は、太陽系の起源を明らかにするため研究を続けています。サイエンスレクチャーでは、はやぶさ2が持ち帰ったリュウグウ試料の分析から見えてきた最新の研究成果について講演しました。

研究成果については、こちらの記事をご覧ください。

講演に続き、圦本教授が中高生の疑問に答えました。

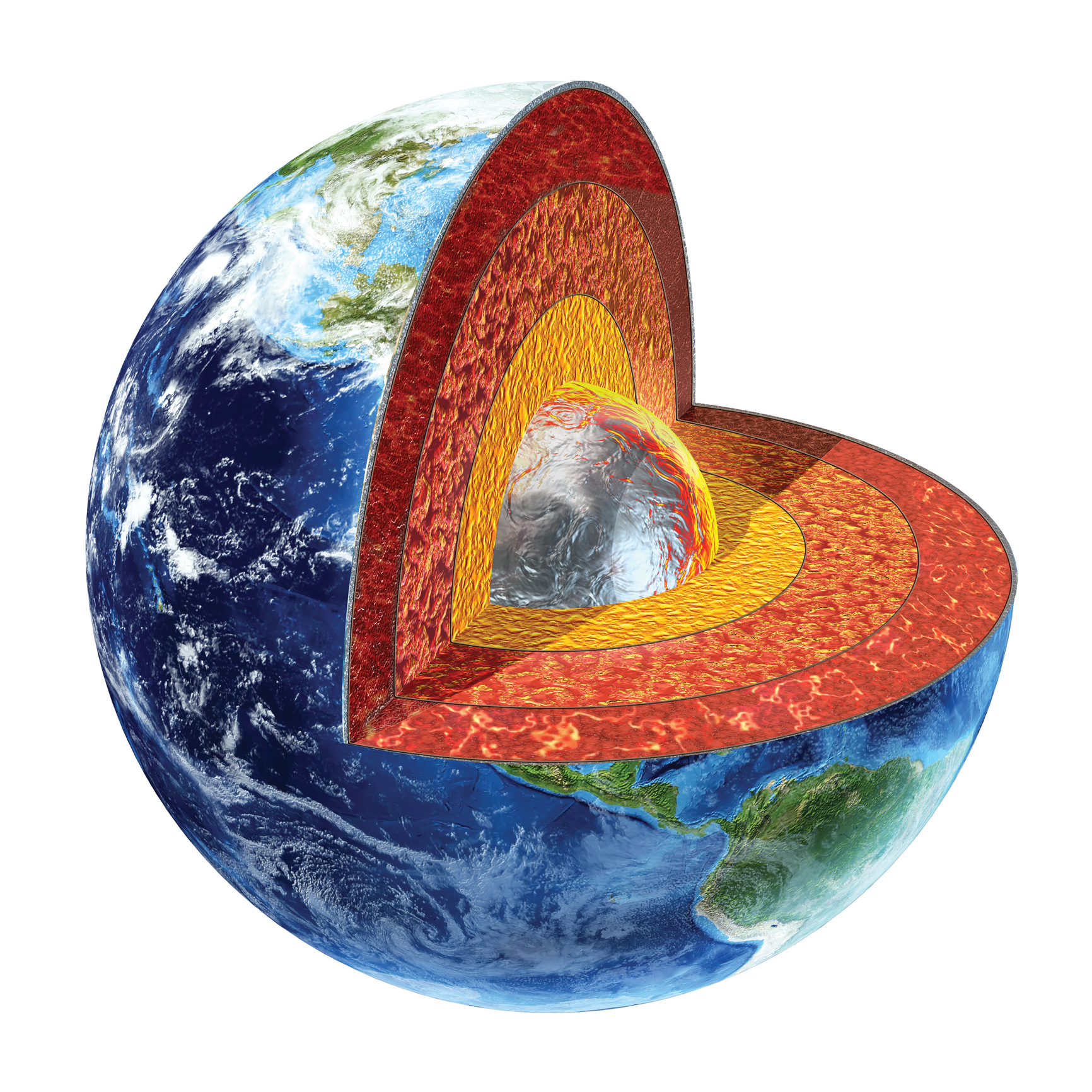

―リュウグウの中にも、地球みたいにマントルや中心核などはありますか。

(圦本)リュウグウの中は、地球のような層構造にはなっていないと思っています。はやぶさ2が測ったデータで重要なものが二つあります。リュウグウ全体の体積と質量です。質量を体積で割ると、密度がわかるね。その密度とリュウグウ表面からとってきたサンプルの密度を比べると、よく似ているんです。もしマントルや中心核があったら、はやぶさ2が測った全体の密度はもっと大きくならないといけない。重いものが中心にあるはずだからね。

―先生の好きな鉱物があったら教えてください。ちなみに僕はタンタライトが好きです。

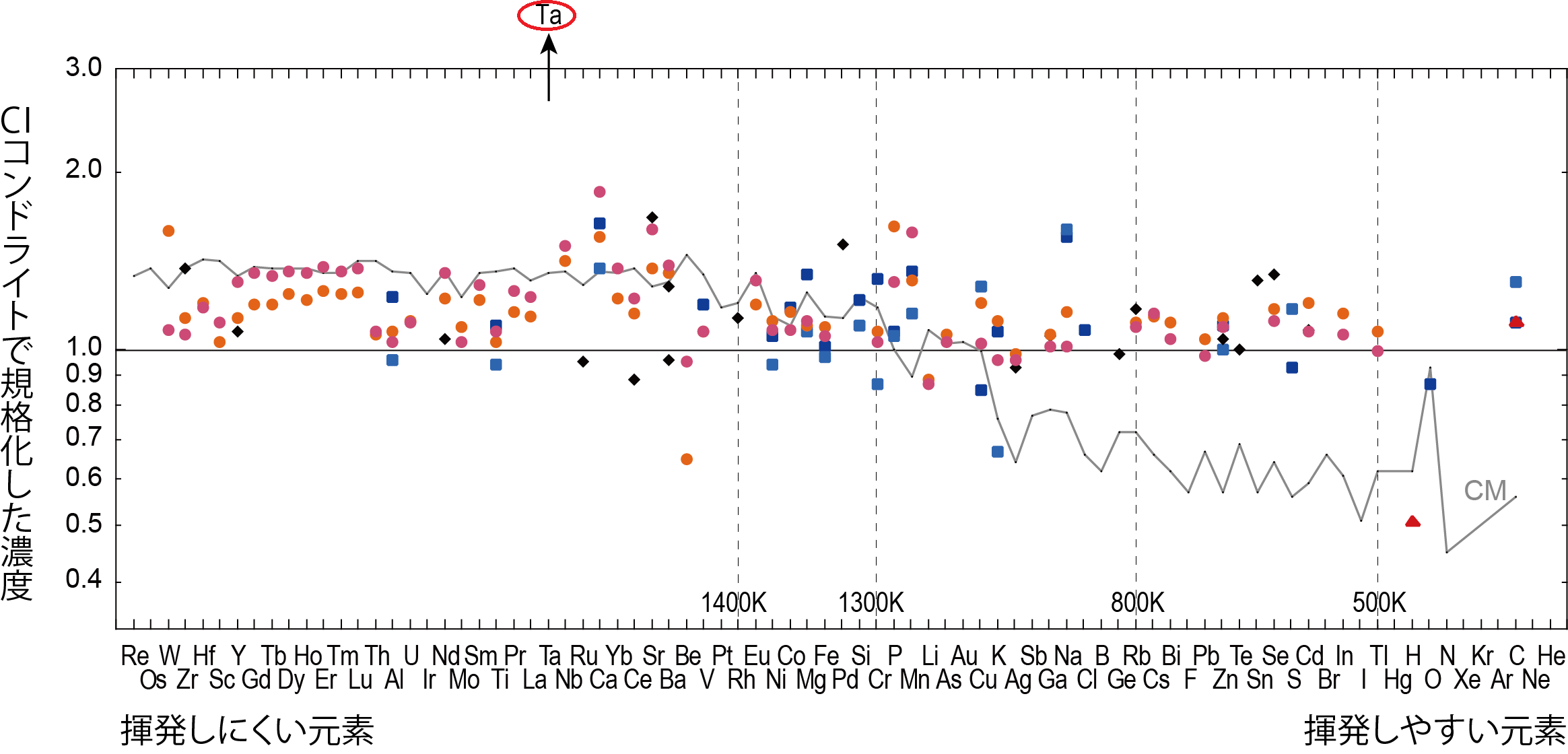

(圦本)タンタライト、珍しい鉱物だよね。タンタライトに含まれるタンタルは、リュウグウのサンプルの中にすごく多いってことがわかったんだ。どうしてだと思う?

実はこれはリュウグウに含まれていたわけではなくて、サンプリングのときに弾丸を打ってリュウグウの表面を砕いて採取したんだけど、そのときに使った弾丸の材質がタンタルだったんだ。だからサンプル中のタンタルの濃度が高くなったんです。

僕の好きな鉱物は水晶、つまり石英。和歌山の自然豊かなところで生まれ育って、小さいころ家の裏山でよく石英を集めていたからです。

―なぜ、はやぶさ2などの探査機を飛ばしてまで生命の起源を探ろうとしているのですか。

正直に言うと、はやぶさ2だけでは生命の起源はたぶんわからないと思う、僕の考えではね。なぜなら、今の科学では生命についてはわかっているけど、その起源を知る方法は誰も知らないから。だからそのためには、生命のないところからあるところへの道筋はどうなっているんだろうっていう知識を得ないといけない。その知識を得るためにはやぶさ2はサンプルをとりに行ったんだね。

「生命の起源」というすごく深淵な僕らの興味を追求するには、そうしたチャレンジが必要で、人類はこれまでもそうやって何かを見つけて解決していったんです。だから、はやぶさ2も飛ばさないといけないし、他のこともやらないといけない。興味を追い続けることは、人類にとってとても大切なことだと僕は思っています。

―リュウグウなどの小惑星は、なぜ惑星形成時に吸収されることなく残ることができたのか教えて下さい。

(圦本)それは難しい質問だね。火星と木星の間にある、小さな惑星がたくさん集まっている小惑星帯は、なぜ他のように一つの大きな惑星にならなかったのか。実はよくわかっていないんです。僕らの予想では、木星の引力が働いて、くっつこうと思っても引きちぎられてしまうんじゃないかと考えています。ぜひ研究者になって、あなたが解明してみてください。

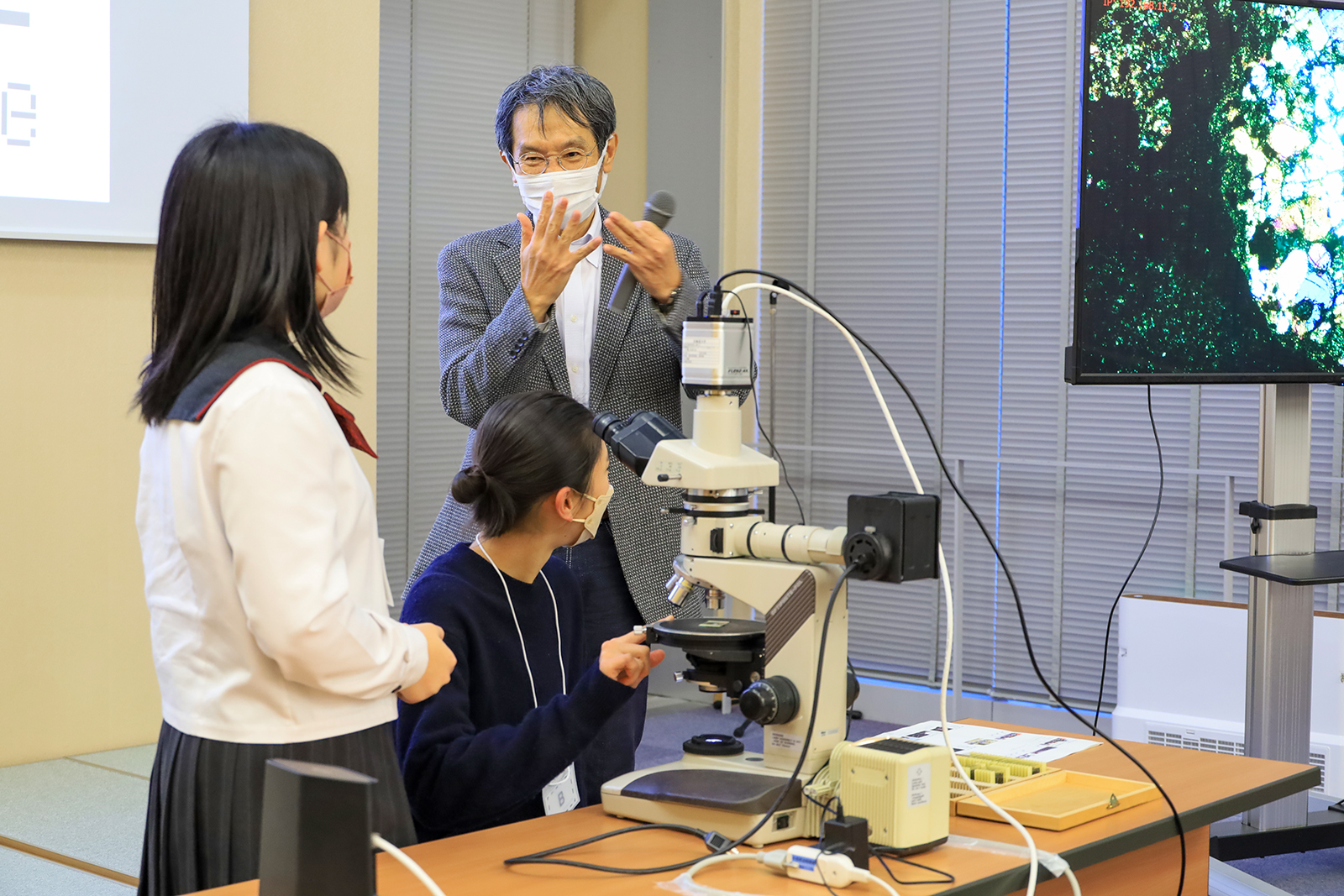

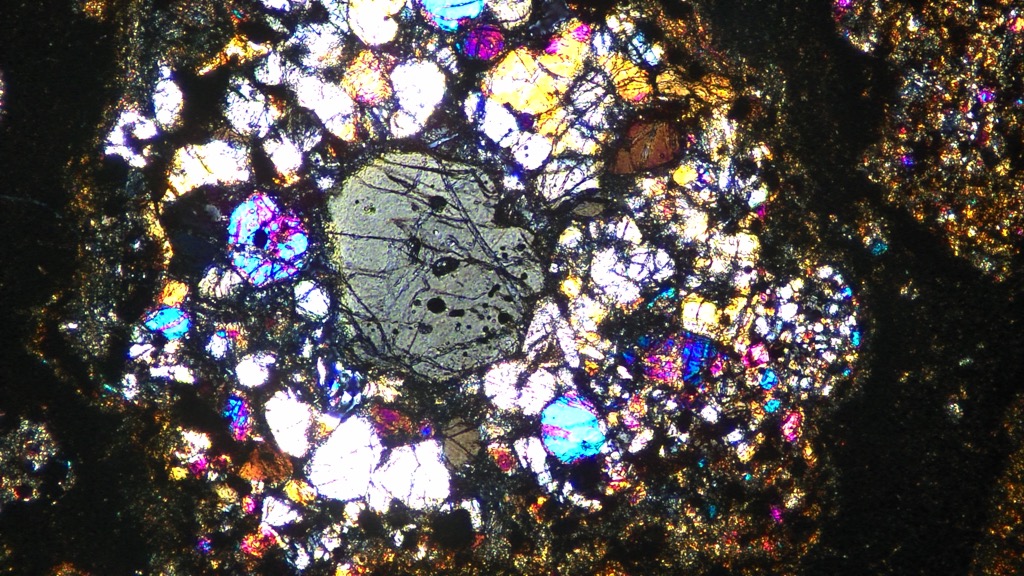

質疑応答の後は、圦本教授が操作する偏光顕微鏡に、小惑星のかけらである隕石のプレパラートをセッティングし、参加者はスマホアプリを通してその色彩豊かな顕微鏡画像を手元でじっくり観察しました。

最後に、川﨑教行准教授(理学研究院)が、リュウグウ試料の分析にも用いられた「同位体顕微鏡」が設置されている部屋へと参加者を案内しました。その様子は<後編>で詳しくお伝えします。

創成研究機構 研究広報担当 菊池 優

写真撮影協力:研究支援課 鈴木啓介、広報課 川本真奈美、長尾美歩

【関連リンク】

「リュウグウにもマントルはあるの?」「はやぶさ2で生命の起源はわかる?」 圦本尚義教授(創成研究機構/理学研究院)・川﨑教行准教授(理学研究院)が中高生と対話(後編)